Anpassungsmaßnahmen gegen urbane Hitzeinseln Linz ist Schwerpunktregion im EU-Projekt CLARITY zur Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen gegen negative Auswirkungen des Klimawandels

2018 hatte Linz 34 Hitzetage (mit > 30 °C) zu verzeichnen – der Durchschnitt 1981-2010 liegt bei 11 Hitzetagen. Der heurige Juni zeigt bereits in der ersten Monatshälfte eine extreme Hitzewelle. Mit weiteren ist in diesem Sommer zu rechnen. Gerade im dicht bebauten Stadtgebiet wirken sich hohe Temperaturen besonders aus, es entstehen sogenannte städtische Hitzeinseln. Angesichts des Klimawandels ist davon auszugehen, dass wir auch in den kommenden Jahren vermehrt heiße Sommer erleben werden. Um auch in Zukunft klimaresilient zu blieben, werden Städte den Klimaaspekt in Zukunft stärker berücksichtigen und in der gesamten Stadtentwicklung mitdenken müssen.

„Die erste Hitzewelle des Jahres hat uns erneut körperlich spüren lassen, welche Folgen die Erderhitzung für die Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Stadt hat. Durch die Teilnahme am EU-Projekt CLARITY können wir die Wirkung und den Nutzen von verschiedenen Anpassungsmaßnahmen zur Minderung lokaler Hitzeinseln für Linz herausfinden. Fest steht: Wir brauchen dringend mehr innerstädtisches Grün um die Gesundheit der Linzerinnen und Linzer zu schützen, denn Bäume und Bauwerksbegrünungen sind die natürlichen Klimaanlagen in der Stadt. Mit der neuen Fassaden- und Dachbegrünungsförderung versuchen wir die Bauwerksbegrünung in Linz anzustoßen. Es braucht aber auch dringend Konzepte für mehr Bäume entlang „heißer“ Straßenzüge und Plätze. Klimaschutz und Klimaresilienz muss zur Priorität Nummer eins werden, damit unsere Stadt auch in Zukunft lebenswert bleibt“, sagt Umweltstadträtin Mag.a Eva Schobesberger.

EU-Projekt CLARITY

Im EU-Projekt CLARITY (http://clarity-h2020.eu/) werden mit einem Konsortium von 17 Partnern unter der Leitung des AIT - Austrian Institute of Technology GmbH sogenannte Climate Services entwickelt, mit Hilfe derer die künftigen Auswirkungen des Klimawandels in Europas Städten in einem mittleren Maßstab analysiert und bewertet und Anpassungsmaßnahmen vorgeschlagen werden.

Linz ist eine von vier Städten, in denen in Expertenstudien detaillierte Analysen in einem feinen Maßstab durchgeführt werden und fiktive Anpassungsmaßnahmen für die ganze Stadt und für ausgewählte Stadtviertel getestet und deren Auswirkungen auf das Mikroklima simuliert werden.

Das AIT und die ZAMG sind gemeinsam mit dem Umweltmanagement der Stadt Linz mit der Expertenstudie für Linz befasst. Das Umweltmanagement der Stadt Linz liefert als Praxispartnerin Planungsunterlagen und wählt gemeinsam mit den AIT-ExpertInnen Analysestandorte für die detaillierten Simulationen von Anpassungsmaßnahmen aus. Die ZAMG simuliert mit einem Stadtklimamodell die Auswirkung stadtweiter Anpassungsmaßnahmen in einem 100 m-Gitternetz, das AIT simuliert anhand exemplarischer Standorte das Mikroklima für unterschiedliche Bebauungsszenarien und Anpassungsmaßnahmen in extrem hoher räumlicher Auflösung von wenigen Metern.

Hintergrund des Projektes CLARITY

Es ist davon auszugehen, dass der Klimawandel auf Dauer zu einer mehr oder weniger starken Veränderung der Lebensbedingungen führen wird. Der Einfluss des Klimawandels auf städtische Regionen ist von besonderer Bedeutung, da ein immer größerer Teil der Menschen in Städten lebt und diese weiter wachsen und sich verdichten werden. Wachstum und Verdichtung verstärkt das Problem der Überhitzung in den Städten während der Sommermonate (Zunahme der Hitzetage, (Maximaltemperatur > 30 °C) und Tropennächte (minimale Nachttemperatur >20 °C)), die eine wachsende gesundheitliche Belastung, besonders für Kinder, Kranke und ältere Menschen darstellen. In urbanen Hitzeinseln wirken sich diese klimabedingten Risiken für die BewohnerInnen besonders stark aus, weshalb es wichtig ist, die Exposition gegenüber Klimagefahren in Städten aufzuzeigen, Klima-Anpassungsmaßnahmen zu testen (und zu setzen) und deren Wirksamkeit zu dokumentieren.

Als Grundlage für Wirkungsanalysen von Klima-Anpassungsmaßnahmen dienen Klimasimulationsmodelle, die für Bevölkerung und StadtplanerInnen meist nicht zugänglich sind bzw. entsprechendes Fachwissen erfordern, um sie anwenden und die Ergebnisse bewerten zu können.

Ziel des EU-Projekts CLARITY

Ziel von CLARITY ist deshalb die Entwicklung von Climate Services in Form von Werkzeugen und Dienstleistungen, welche die negativen Effekte des Klimawandels (Hitzewellen und lokale Hitzebelastung, Starkregenereignisse und damit einhergehend Überflutungen, Hangrutschungen, Sturmschäden) klar und verständlich aufzeigen. Sie stellen den räumlichen Bezug her, verorten die Betroffenheit der Bevölkerung und bewerten die Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen zur Minderung von Klimarisken. Dazu wird ein anwenderfreundliches Internet-Portal als „Klima-Service“ für europaweite Analysen im mittleren Maßstab entwickelt. Darüber hinaus werden exemplarische Expertenstudien für einige ausgewählte Städte in Schweden, Italien und Österreich mit größerem Detaillierungsgrad durchgeführt und die Effekte virtuelle Anpassungsmaßnahmen simuliert.

Worum geht es speziell in Linz?

Linz ist das österreichische Fallbeispiel, für welches eine Expertenstudie durchgeführt wird. Hier wird die städtische Hitzebelastung und die Wirkung von Klima-Anpassungsmaßnahmen zu deren Minderung (Boden-Entsiegelung, Begrünung und Baumpflanzung, Dach- und Fassadenbegrünung) dokumentiert.

Zuerst wurden regionale (im 1km-Raster) sowie stadtweite (im 100m-Raster) Klimasimulationen für aktuelle und künftige Klimaperioden durchgeführt und die Wirkung stadtweiter Anpassungsmaßnahmen analysiert. Die Ergebnisse wurden im August 2018 bei einer Pressekonferenz präsentiert:

Die durchschnittliche jährliche Anzahl der Hitzetage (Tmax >30°C) wird 2021-2050 in der Linzer Innenstadt gegenüber 1971–2000 von rund 10 Tagen auf durchschnittlich 25 Tage zunehmen - sich also verdoppeln bis verdreifachen. Die durchschnittliche jährliche Anzahl der Tropennächte (nächtliche Tmin >20 °C) wird 2021-2050 gegenüber 1971-2000 von rund 18 Tagen auf über 34 Tage ansteigen.

In weiterer Folge wurden Mikroklimasimulationen für Sommer- und Hitzetage für spezifische Stadtgebiete (die Bereiche Innenstadt, Grüne Mitte, Tabakfabrik) ohne und mit Anpassungsmaßnahmen mit unterschiedlichen Klimamodellen durchgeführt und die Ergebnisse kartographisch aufbereitet. Die Simulationen zeigen die Wirksamkeit von (fiktiven) Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen anhand der mittleren Strahlungstemperatur (24-Stunden-Durchschnitt) in Bodennähe. In der Folge werden Ergebnisse für Baublöcke in der Altstadt exemplarisch vorgestellt.

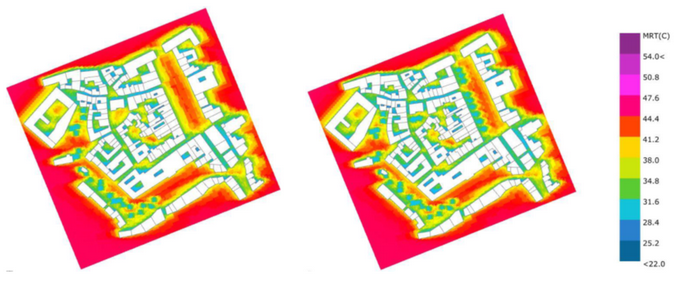

Abb. 1: Altstadt – Fiktive Anpassung: Begrünung des Hauptplatzes

(Mikroklima-Simulationen: AIT)

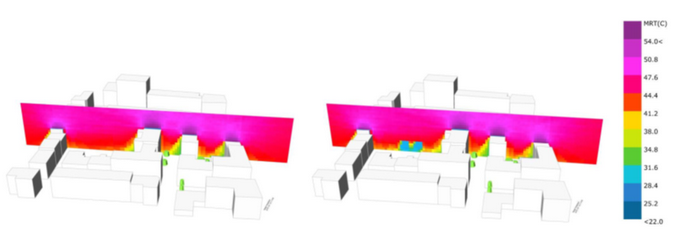

Abb. 2: Altstadt – simulierte mittlere Strahlungstemperatur ohne und mit fiktiver Begrünung des Hauptplatzes – Tagesmittelwert in Bodennähe über 24 Stunden

„Der Vergleich zwischen der mittleren Strahlungstemperatur mit und ohne fiktiver Begrünung zeigt auf dem Hauptplatz bei der Baumreihe Unterschiede bis zu 12°C. Das heißt, dass die Bäume die mittlere Strahlungstemperatur bis zu 12°C reduzieren können.“

Abb. 3: Vertikaler Schnitt durch die Altstadt – simulierte mittlere Strahlungstemperatur ohne und mit Begrünung des Hauptplatzes (Blick nach Süden)

Die Reduzierung der mittleren Strahlungstemperatur ist entlang der Baumreihe am Hauptplatz sichtbar (siehe rote Ellipse). Mit der Höhe über Grund steigt die mittlere Strahlungstemperatur generell an. Oberhalb der Dachflächen beträgt sie rund 54°C

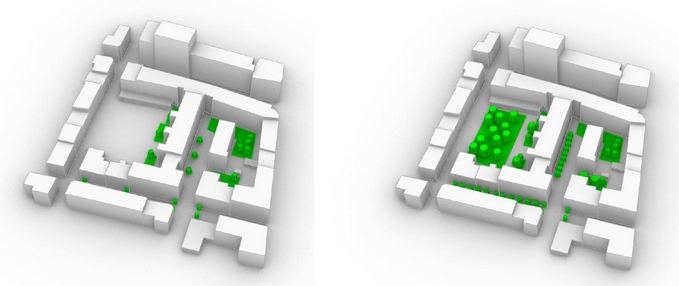

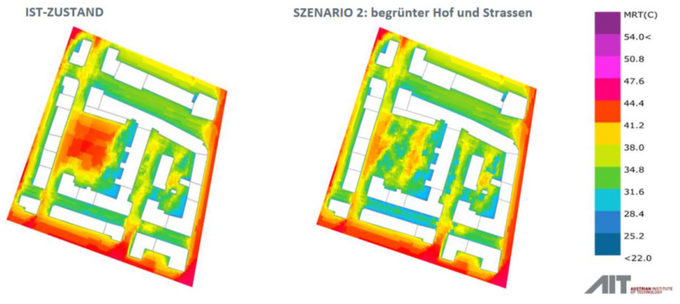

Abb. 4: Fiktive Hof- und Straßenbegrünung eines innerstädtischen Baublocks (Goethestr./Schubertstr.)

Abb. 5: Simulierte mittlere Strahlungstemperatur eines innerstädtischen Baublocks ohne und mit fiktiver Hof- und Straßenbegrünung – Tagesmittelwert in Bodennähe über 24 Stunden

„Der Vergleich zwischen der mittleren Strahlungstemperatur mit und ohne fiktiver Begrünung zeigt im Hof Unterschiede bis zu 15°C, in den tagsüber teilweise bereits durch Gebäude beschatteten Straßen unter den Baumreihen Unterschiede von bis zu 9°C.

Abb. 6: Vertikaler Schnitt durch den Baublock – simulierte mittlere Strahlungstemperatur ohne und mit Begrünung des nördlichen Hofes und der Straßen (Blick nach Westen)

Für Plätze und Straßen oder Innenhöfe gilt: je größer die offene Fläche, desto wichtiger ist hier eine Begrünung - am besten in Form von schattengebenden Baumgruppen oder -Reihen. Der Schnitt durch den Hauptplatz und dessen Umgebung in Abb. 3 und auch die Schnitte in Abb. 6 zeigen die Wärmeabstrahlung der Gebäude vor allem nach oben. Zwischen den Gebäuden ergibt sich durch die Beschattung der Straßen ein kühlender Effekt.

Je weiter die Gebäude voneinander entfernt sind, desto geringer ist dieser Effekt, vor allem wenn es hier keine Begrünung, sondern nur versiegelte Flächen gibt. Auch ein Rasenstreifen kann kühlende Wirkungen haben. Die roten Kreise bei den beiden vertikalen Schnitten zeigen: dort wo begrünt wurde, kann die mittlere Strahlungstemperatur (MRT) von 40°C auf ca. 25°C abgesenkt werden, was sich auf die höheren Luftschichten und bei vielen derartigen Maßnahmen insgesamt auf die Temperatur in und über der Stadt positiv auswirkt.

Am effektivsten können Bäume kühlen, da sie durch Verdunstung von Wasser in der Pflanze die Umgebungstemperatur senken, und zusätzlich Schatten bieten, sodass weniger Sonnenstrahlung auf die Oberflächen gelangen kann und diese sich weniger aufheizen. Speziell Süd- und Westfassaden in Ost-Westgerichteten Straßen können von so einer Beschattung profitieren, da sie besonders lange tagsüber der Sonne ausgesetzt sind. Weiterführende Studien zeigen, dass durch Beschattung und Verdunstung ein einzelner Baum dieselbe Kühlleistung wie 10 mittlere Klimaanlagen erbringen (20-30 kW) kann. Somit wird jeder Baum zur „natürlichen Klimaanlage“.

Die Mikroklimasimulationen zeigen, dass bei kleinen Höfen Vorsicht hinsichtlich der Zahl der Bäume geboten ist. Wenn das Baumkronendach zu dicht ist, kann es in der Nacht zu einer geringeren Durchlüftung und geringerer Nachtabkühlung kommen. Darum sollte in kleinen Höfen auf die Wahl der Baumart und den richtigen Standort geachtet werden.

Grundsätzlich konnte jedoch durch die Mikroklimasimulationen der durchwegs positive Effekt von Entsiegelung und Begrünung (Bäume, Sträucher, Rasenstreifen, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung) in der Stadt nachgewiesen werden. Regenwasser kann bei durchlässigen Oberflächen vom Boden aufgenommen werden, speist das Grundwasser oder verdunstet und entlastet so das Kanalsystem. Jedes Stadtgrün erhöht oder sichert die Artenvielfalt und bietet ein kleines Ökosystem für Fauna und Flora. Letztendlich kommt dies allen StadtbewohnerInnen durch ein angenehmeres Mikroklima, durch Lärmreduzierung, verbesserte Luftqualität und eine ansprechendere Wohnumgebung zugute.

Informationsunterlage zur Pressekonferenz von Umweltreferentin Stadträtin Mag.a Eva Schobesberger anlässlich „Schutz vor Hitze. Linz ist Schwerpunktregion im EU-Projekt Clarity“)

Downloads zum Medienservice

Zum Betrachten von PDF-Dokumenten benötigen Sie einen PDF-Reader:

Die Stadt Linz fördert im Rahmen der Open Commons Region Linz den Einsatz von freier, anbieterunabhängiger Software. Freie PDF-Reader für Ihr Betriebssystem finden Sie auf der Seite pdfreaders.org (neues Fenster), einem Angebot der Free Software Foundation Europe. Sie können auch den PDF-Reader von Adobe verwenden.